Foroba Yelen. Notti di luce in Mali, Genova (2018)

1 Aprile 2018

Gli antropologi sono sempre un po’ sospettosi quando studiosi o professionisti di altre discipline si recano in contesti di abituale interesse etnografico e lì mettono in pratica la propria attività – poiché ciò spesso s’accompagna a indagini preventive del contesto superficiali e piene di pregiudizi, intenzionalità missionarie che, quando pur in buona fede, rimettono in scena stereotipi, rapporti gerarchici di potere, e concezioni evoluzioniste della storia che vedono le popolazioni considerate come residui poveri del passato dell’umanità.

Ogni tanto, però, le cose vanno in modo diverso, secondo pratiche di relazione a noi più gradite (di lunga durata, orizzontali, basate sull’osservazione, l’ascolto e di qui un vero dialogo) così che i professionisti che le mettono in pratica, e di lì agiscono, diventano per noi sorprendenti fonti di conoscenza e ispirazione.

Questa la sensazione provata visitando la mostra “Foroba Yelen. Notti di luce nel Mali”, in corso al Museo delle Culture del Mondo di Castello D’Albertis di Genova sino all’8 aprile.

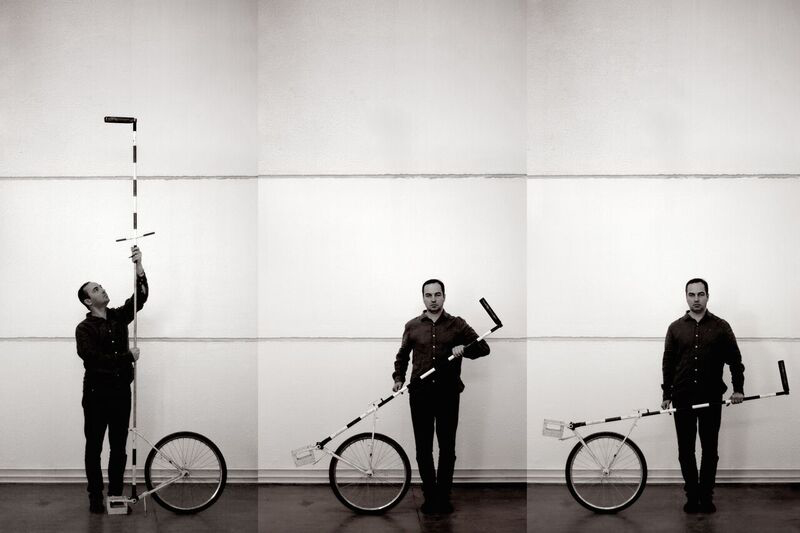

Nella lingua bambara del Mali Foroba Yelen significa “luce comunitaria”, “luce condivisa”, ed è come gli abitanti dei villaggi di questo Paese hanno chiamato l’invenzione dall’architetto Matteo Ferroni: un lampione a LED trasportabile e leggero, costruito quasi integralmente con materiali di recupero, tra i quali l’immancabile ruota di bicicletta.

Ed è un’invenzione sulla quale e intorno alla quale merita costruire un’esposizione proprio in un Museo delle Culture del Mondo per come l’idea è nata, ed è stata ed è tutt’ora realizzata, visto che rende conto tanto dell’ingegno dell’essere umano in generale quando del contesto culturale specifico in cui trova senso la sua produzione e il suo utilizzo.

Ferroni si reca in Africa per un altro progetto, ma fuori dalla capitale del Mali rimane affascinato dai contesti rurali dove vivono 2.000.000 di individui e i ragazzi, nella notte, studiano sotto i lampioni. Una curiosità da ‘umanista’ e lo sguardo orientato dalla propria professione lo spingono a soggiorni sempre più prolungati, in cui verifica come alle sei di sera faccia buio, ma le attività – che di giorno si svolgono all’ombra degli alberi che radunano e proteggono dal caldo soffocante le persone che le svolgono – non si fermino, anzi, proseguano sotto la luna, nelle ore di tregua dalla calura.

Ma i lampioni classici, con il loro posizionamento in spazi standard non sociali e non gestibili direttamente dagli abitanti dei villaggi, non rispondono alle necessità del gruppo, così come le torce sono a loro volta troppo individuali, e quindi anche queste inutilizzabili secondo le pratiche abituali di comunità.

Di qui il problema e l’intuizione: realizzare un cono di luce (l’inverso del diurno cono d’ombra dell’albero, dove quest’ultimo è dispensatore di vita e punto cardine dello spazio sociale) che nella notte permetta agli individui interessati il proseguimento della medesime attività e dinamiche di partecipazione alle stesse così come queste si svolgono di giorno.

Riferendosi tanto alle teorie di Kropotkin sulle comunità indipendenti quanto all’estetica del ready-made di Duchamp – sebbene l’Africa contemporanea abbia ormai dimostrato in sé una competenza mirabile e inedita nel rendere ricco a pieno di grazia quello che in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe invece l’oggetto di scarto (si veda l’esposizione Making Africa) – Ferroni progetta allora uno strumento che armonizza utensile, cultura e natura locali, mentre risponde alle diverse istanze del caso: una specifica luce che permetta il palesarsi del buio in un’area ‘porosa’ tra le due dimensioni, una gestione collettiva e ad hoc dell’invenzione, il riconoscimento di competenze e poteri locali (l’artigiano-forgitore è per esempio considerato localmente come colui che domina i segreti del fuoco).

La mostra presso il Museo delle Culture contestualizza l’invenzione, e in una prima sala espone immagini fotografiche della zona di Cinzanà e una teca centrale alcuni materiali di riferimento per l’architetto nel suo lavoro di ricerca, tra cui il libro di Fields, Factories and Workshops di Kropotkin e un quaderno di appunti con parole, disegni, intuizioni.

Una seconda sala ospita invece alcune maquette realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Genova su ispirazione della lampada, e numerose fotografie – in parte riprodotte in questa recensione – che illustrano efficacemente i diversi usi del Foroba Yelen nella comunità maliana. I testi che accompagnano le immagini spiegano il modo in cui il lampione viene utilizzato così come il modo in cui viene gestito da comitati di donne, abituali amministratrici delle risorse collettive dei villaggi. La terza sala mostra quindi due video in cui vediamo danze tradizionali e una tipica maschera usata in tali performance.

La quarta sala illustra nei dettagli caratteristiche, processo, materiali e risorse che entrano in gioco nella produzione della lampada, di cui viene presentato un esemplare al centro della sala mentre un video che discute i medesimi contenuti scorre sullo sfondo.

Il lampione mobile è composto di un led (unico oggetto le cui componenti sono da reperire altrove, nella fattispecie online per venire poi serenamente assemblate in loco), una struttura di alluminio che l’alloggia e che deriva dalla fusione di oggetti d’uso comune non più utilizzati (vedi la teiera esposta in quest’ultima sala e parimenti ritratta in fotografia), uno stelo allungabile fatto con tubi idraulici, una batteria di una moto, la ruota di una bicicletta [nota a margine: a chi lo desiderasse, suggerisco a tal proposito la visione di una serie televisiva francese brillante e sorprendente, D comme débrouille – tradotta in italiano come L’arte di arrangiarsi – in cui scoprirete come con le diverse parte di una bicicletta si può praticamente costruire qualsiasi cosa].

Affittata da un apposito comitato di donne, le lampade vengono quindi usate per feste religiose come funerali e matrimoni, per attività produttive, per l’educazione dei ragazzi, e per tutte quelle situazioni d’emergenza che richiedono velocità e trasportabilità di questo strumento, che ad oggi è presente in un centinaio di esemplari distribuiti in diversi villaggi.

Ma nelle intenzioni sociali e ‘umanistiche’ del proprio ideatore, queste lampade diventeranno presto alla portata di tutti, visto che nella loro realizzazione sono necessari prioritariamente materiali di recupero già presenti in loco così come gli artigiani dotati delle necessarie conoscenze di base sono già una consuetudine in qualsiasi villaggio africano: se, infatti, per la fusione c’è il già menzionato forgiatore, il montaggio della parte elettrica è compito del tecnico che nel villaggio ripara tv e radio e la ricarica dell’energia è affidata a colui che già ricarica abitualmente telefonini e batterie grazie ai pannelli solari installati nella propria casa o officina.

Tra i lavori in corso di Ferroni, ora, vi è la scrittura di un manuale di istruzioni in cui l’architetto (anche un bel po’ etnografo) intende condividere la conoscenza del processo.

“Foroba Yelen. Notti di luce nel Mali” è quindi una mostra di quelle che avremmo sempre piacere di vedere, perché ci raccontano davvero aspetti interessanti e inediti dei diversi modi di stare al mondo dell’essere umano e della creatività concreta e dell’immaginazione che gli sono proprie. E nello specifico perché ci offre un esempio sensato di incontro, agli occhi sempre critici di noi antropologi, tra etnografia e design lontano dalla mediocrità di chi invece ha piegato la nostra pratica di ricerca al mercato e ci svela uno scenario di comunità che dimostra ancora come l’unione possa fare la forza e così dare risposte adeguate ai bisogni delle persone.

Kropotkin e il futuro potrebbero essere giusto davanti a noi – dall’altra parte del Mediterraneo.